Willkommen zum zweiten Teil dieser kleinen Artikelserie, die sich mit dem Bahnhof Kietz - dem "Tor zum Osten" und dessen Geschichte befasst.

"Kietz - Tor zum Osten"...

...titelte die damalige Wochenzeitung im Kreis Seelow "Neues Oderland" am 10. Juni 1962 anläßlich des Tag des Eisenbahners (siehe Bild 1) - wohl wissend, dass dies nicht für die Bevölkerung galt. Der erste Teil dieser Artikelserie behandelte die Geschichte des Bahnhofs (Küstrin-)Kietz bis 1960, hier widmen wir uns nun der Zeit zwischen 1961 und 1989.

Die ersten 15 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg waren durch Reparaturen und den Aufbau des Grenzbahnhofes Kietz geprägt, der auch das Ortsbild des durch den Krieg verwüsteten Ortes weiter massiv veränderte. Zwischen 1961 und 1989 fanden keine revolutionären Entwicklungen mehr auf dem Bahnhof Kietz statt, wohl aber viele mit evolutionärem Charakter. Zu den größeren Bauvorhaben in dieser Zeit gehörte der Bau der Güterabfertigung um 1962 und der ungeplante Wiederaufbau der Fußgängerbrücke im Jahre 1987 - dazu aber später mehr.

Bild 1: Schlagzeile aus der Wochenzeitung "Neues Oderland" von 1962 (Quelle: siehe unten)

Bild 1: Schlagzeile aus der Wochenzeitung "Neues Oderland" von 1962 (Quelle: siehe unten)

Die Güterabfertigung

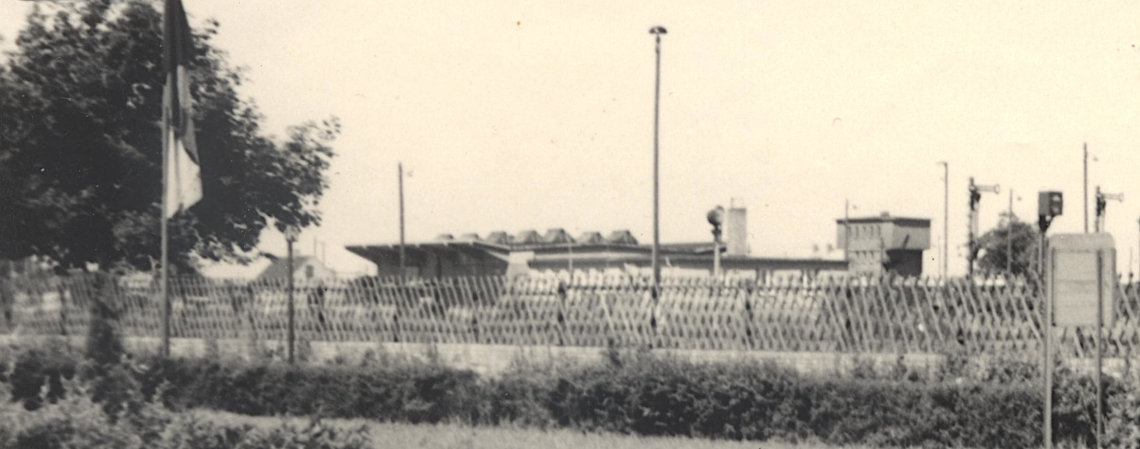

Mit dem Bau der Güterabfertigung um 1962 möchte ich auch beginnen. Der Güterboden und der Bürotrakt wurden im Bereich des früheren Schrottplatzes (Niederlassung der VHZ Schrott Eberswalde) errrichtet. Die Niederlassung der VHZ Schrott war im Jahre 1949 durch die Enteignung des traditionsreichen Küstrin-Kietzer Unternehmens "August Zickelbein & Söhne", einer Schrotthandlung, entstanden. Mehr dazu findet man in meinem Buch "Die wirtschaftliche Entwicklung in Küstrin-Kietz von 1945 bis 1995".

Bild 2: Blick aus Richtung Kulturhaus zur Güterabfertigung, 1967 (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 2: Blick aus Richtung Kulturhaus zur Güterabfertigung, 1967 (Quelle: siehe Ende des Artikels)

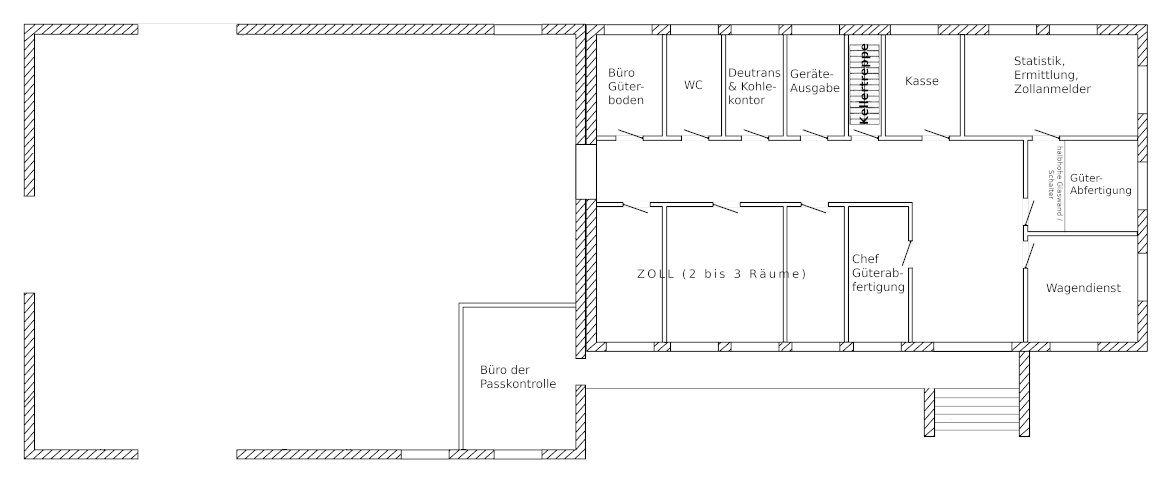

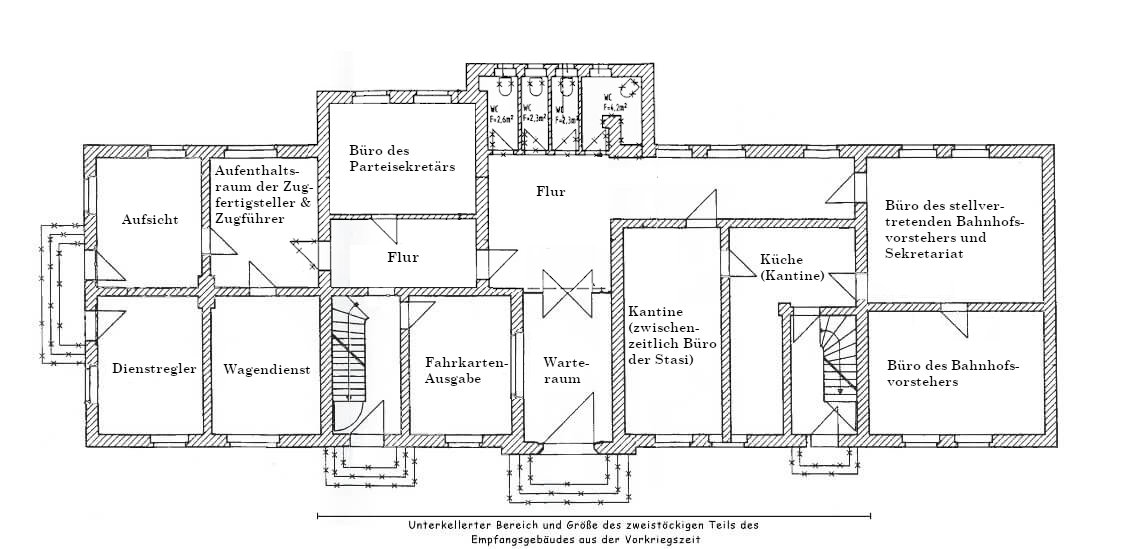

In diesem Bürotrakt fanden neben verschiedenen Fachbereichen des Bahnhofs auch weitere staatliche Stellen ihren Sitz. Der folgende, schematische und absolut maßstabsungetreue Grundriss wurde von mir zusammen mit meiner Mutter und ihren Erinnerungen an diese Büros in den späten 1960er / frühen 1970er Jahren erstellt:

Bild 3: Absolut maßstabsungetreuer Grundriss der Kietzer Güterabfertigung, Nutzung der Räume in den späten 1960er / frühen 1970er Jahren (© Andy Steinhauf)

Bild 3: Absolut maßstabsungetreuer Grundriss der Kietzer Güterabfertigung, Nutzung der Räume in den späten 1960er / frühen 1970er Jahren (© Andy Steinhauf)

Modernisierungen in dem 1960er und 70er Jahren

Im Jahren 1963 wurde in Kietz ein Wagenladungsknoten gebildet, damit fielen die Entladungen auf dem Kietzer Bahnhof weg. Im gleichen Jahr wurden erstmals Züge der Baureihe LVT als Personenzüge auf den Strecken Kietz <-> Strausberg und Kietz <-> Frankfurt (Oder) eingesetzt - besser bekannt sind diese damals weinrot lackierten Schienenbusse bzw. Dieseltriebwagen unter ihrem umgangssprachlichen Namen: Ferkeltaxi. Ich kann mich noch gut an diese Züge erinnern, sie befuhren diese Strecke ja auch noch nach der Wende 1989 - dann in Grau und Hellgrün lackiert. Ich fand diese Züge schon als Kind besser, als die alten, dunkelgrünen Reichsbahnwagen, die auch auf dieser Strecke eingesetzt wurden. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es von diesen dunkelgrünen Wagen mindestens zwei Varianten gab: die nach meiner Erinnerung etwas moderneren Wagen mit zwei Türpaaren in der Wagenmitte und den Typ mit jeweils schweren und breiten Türen an beiden Enden des Wagens. Ich schweife ab, nun wieder zurück zum Thema.

Ab 1969 hielten eine Reihe von technischen Neuerungen ihren Einzug auf dem Bahnhof. In diesem Jahr begann man mit der Umstellung von Dampf- auf Dieseltraktion, 1970 wurde die Datenfernübertragung (DFÜ) auf dem Bahnhof eingeführt, später auch das ZEFBA-Verfahren für Frachtberechnungen sowie Lohn- und Rechnungsstellungen. Zu den Einrichtungen der Datenfernübertragung zählten auch die Fernschreiber, untergebracht im Basa-Gebäude. Zuerst verfügte der Bahnhof über eines der Geräte, später über zwei.

Es folgten 1971 Funkgeräte für die Rangierer, 1972 elektrische Weichenheizungen. Am Schrankenposten 1 wurde 1978 eine Halbschrankenanlage in Betrieb genommen.

Bild 4: Broschüre über des ZFEBA Verfahren (Archiv Andy Steinhauf)

Nach einem Unfall mit Gefahrgut auf dem Bahnhof Kutno in Polen im Jahre 1972 wurden als Konsequenz alle Züge mit Gefahrgut über den Bahnhof Kietz geführt. Da immer wieder Betrunkene über das Bahnhofsgelände liefen, veranlasste die Leitung des Bahnhofs Kietz wahrscheinlich um 1973/74 aus Sicherheitsgründen die Schließung der Bahnhofsgaststätte im Empfangsgebäude. Auch über diese Gaststätte erfährt man mehr in meinem Buch "Die wirtschaftliche Entwicklung in Küstrin-Kietz von 1945 bis 1995". Die 1970er Jahre waren aber vor allem durch zwei Dinge geprägt: Die Eröffnung des Grenzgemeinschaftsbahnhofes und geplante, aber nicht nie umgesetzte Bauvorhaben der Deutschen Reichsbahn - damit geht es nun auch weiter.

Nicht umgesetzte Bauvorhaben

Eigenheime für Eisenbahner

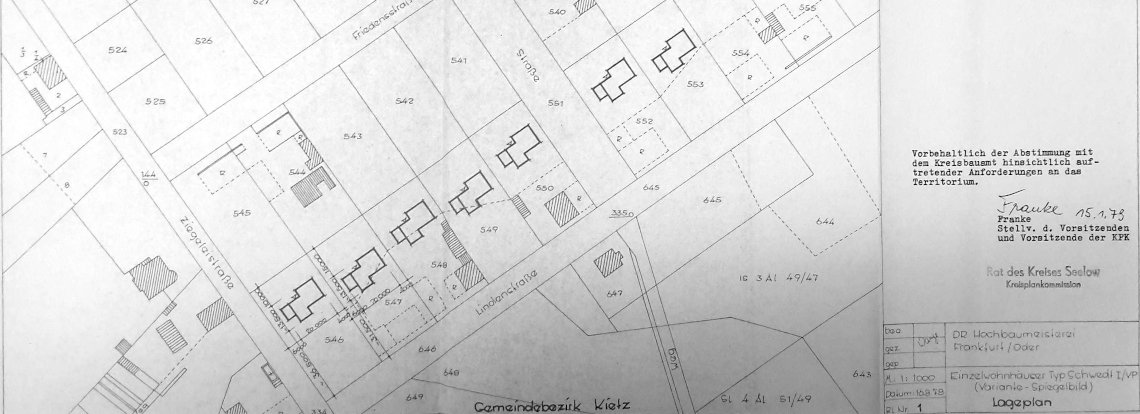

Nach den in den 1950er Jahren errichteten Mehrfamilienhäusern für die Eisenbahner an der Oldenburger Straße (später "Straße der Eisenbahner"), plante man Anfang 1979, in Kietz sieben Eigenheime für Eisenbahner zu errichten. Diese Häuser sollten an der nördlichen Seite der Lindenstraße (heute: Lindenweg) gebaut werden. Fünf dieser Häuser sollten an dem Straßenteil zwischen der Ziegeleistraße und Marktstraße entstehen, zwei an dem Straßenstück zwischen Marktstraße und Feldstraße.

Leider geben die im Kreisarchiv Märkisch Oderland überlieferten Akten nicht her, warum diese Häuser letztendlich nie in Kietz gebaut wurden - nur ein Teil dieser geplanten Eigenheime - drei Häuser - wurden in Manschnow in der Kirchstraße errichtet und durch Eisenbahner bezogen. Über die Gründe gibt es diverse Gerüchte, unter anderem wird gemutmaßt, der Bau wäre aufgrund der nahen Lage an der Grenze sowie an der sowjetischen Kaserne (der sog. Chemischen Einheit) politisch nicht gewollt gewesen.

Man erzählt aber auch, man hätte Probleme dabei gehabt, die benötigten Baumaschinen, wie Bagger, nach Kietz zu bringen - komisch, dass man sie aber nach Manschnow schaffen konnte. Etwas kurios ist der hier dargestellte Lageplan: Er ist 1979 datiert, enthält aber die 15 Jahre zuvor an der Friedenstraße errichteten Neubauten nicht - sondern noch die nach dem 2. Weltkrieg erhaltenen Reste der früheren bäuerlichen Wohnhäuser.

Bild 5: Standort der geplanten Eigenheime an der Lindenstraße in Kietz (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 5: Standort der geplanten Eigenheime an der Lindenstraße in Kietz (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Schutzraum (Bunker) für 100 Personen

Zu diesen nicht umgesetzten Bauvorhaben auf dem Bahnhof Kietz gehörte auch ein ab 1971 geplanter Schutzraum (Bunker) auf dem Bahngelände. Dieser 15 x 15 Meter große Bau sollte 100 Personen Schutz bieten und an der Zufahrtsstraße zum Bahnhof, zwischen dem BASA-Gebäude und der Güterabfertigung errichtet werden. Die Kreisplankommission in Seelow hatte dem Bau bereits zugestimmt, über diese Planungsphase kam das Projekt aber scheinbar nicht hinaus.

Bild 6: Lageplan des geplanten Schutzraumes auf dem Bahnhof (Quelle: Ende des Artikels)

Bild 6: Lageplan des geplanten Schutzraumes auf dem Bahnhof (Quelle: Ende des Artikels)

Neubau der "Rangiererbude"

Ab 1978 reiften Pläne, für die "Rangiererbude" auf dem Bahnhof, östlich der Fußgängerbrücke zwischen den Gleisen 22 und 23 gelegen, auf 84 m² Fläche einen Ersatzneubau zu errichten. Dieser Neubau des Typs "B2" mit Windfang, Garage, Werkstatt, Lagerraum und Heizungsraum sollte mit einer "Wasserumlaufheizung auf Kohlenbasis", aber ohne sanitäre Einrichtungen ausgestattet werden, da diese in einem anderen in der Nähe gelegenen, aber nicht näher benannten Gebäude, zur Verfügung standen. Hauptauftragnehmer für den Bau war die PGH Oderbruch in Letschin. Der Bau sollte 118.000 DDR-Mark kosten und bis 1980 fertiggestellt sein. Auch hier blieb es bei den Planungen - gebaut wurde das Gebäude nie.

Der Grenzgemeinschaftsbahnhof Kietz / Kostrzyn

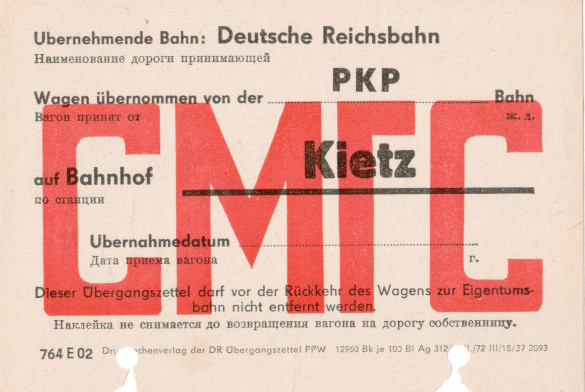

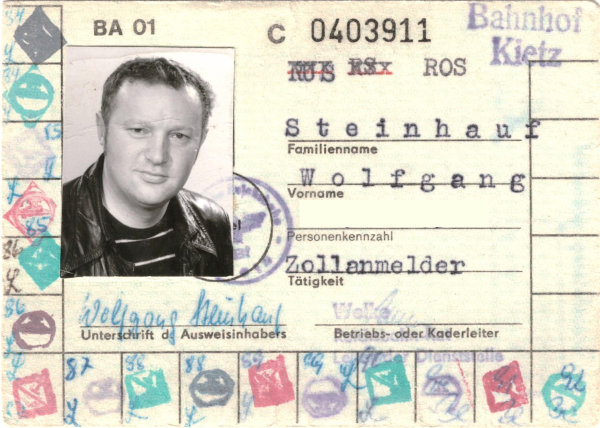

Ende Mai 1972 - am 28. oder am 30., da unterscheiden sich die Quellen - wurde der Grenzgemeinschaftsbahnhof Kietz / Kostrzyn eröffnet. Es hat nachweislich aber bereits zu Beginn der 1960er Jahre (belegbar ist 1961) ein Büro der Deutschen Reichsbahn in Kostrzyn gegeben. Vor Mai 1972 arbeitete eine Brigade aus fünf bis sechs deutschen Eisenbahnern in Kostrzyn, die mit Übergabe- bzw. Übernahmearbeiten im Güterverkehr beschäftigt waren. Mit der Einrichtung des Grenzgemeinschaftsbahnhofs wurde die Zusammenarbeit aber deutlich vertieft, Daten wurden ausgetauscht und Gütersendungen vorabgefertigt. Mit diesen Maßnahmen wurden die Standzeiten der Züge auf den beiden Bahnhöfen verringert. Im Laufe der Zeit wurden auch deutsche Schlosser, Mitarbeiter der Güterabfertigung, Zollanmelder (mein Vater war einer davon), Zollvorführer und weitere Mitarbeiter in Kostrzyn eingesetzt.

Für die Deutschen Eisenbahner, die in Kostrzyn ihren Dienst verrichteten, fuhr ein Zug (bestehend aus einer Lok und einem Personenwagen), der sogenannte Pendel, zum Schichtwechsel zwischen den beiden Bahnhöfen hin und her. Für das gemeine Volk war die Grenze in Kietz ja nicht passierbar, weder per Bahn noch auf der Straße. Ab 1973 wurden "Freundschaftswettbewerbe" zwischen den Bahnhöfen Kietz und Kostrzyn, die - so Zeitzeugen - wohl politisch korrekt abwechselnd von dem einen oder dem anderen Bahnhof gewonnen wurden, durchgeführt.

Den deutschen Eisenbahnern war es eigentlich verboten, sich frei in der Stadt zu bewegen - abgesehen von ihrem Dienstweg zwischen dem Bahnhof in Kostrzyn und dem Bürogebäude in der früheren Güterbahnhofstraße - worum sich viele aber nicht scherten. Sie gingen in Kostrzyn einkaufen - in den Geschäften und auch auf dem, direkt neben dem Bürogebäude liegenden kleinen Markt. Es kam vor, dass die Eisenbahner, die ja während ihrer Dienstzeit damals noch Uniform tragen mussten, in Kostrzyn angepöbelt und z.B. auch mit ausgestrecktem rechten Arm "gegrüßt" wurden. Zwischen den deutschen und polnischen Eisenbahnern bildete sich aber ein relativ gutes kollegiales Verhältnis. Man lernte einen Teil der jeweils anderen Sprache, so dass es auch mit der Kommunikation einigermaßen klappte. Bei einigen besser, bei anderen schlechter.

Bild 7: Ehemalige Dienststelle der DR in Kostrzyn an der ul. Mickiewicza im Jahre 2011 (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 8: Übergabezettel DR / PKP (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 9: Dienstausweis meines Vaters (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Zu den Kietzer Eisenbahnern, die in Kostrzyn ihren Dienst verrichteten, gehörten meine Eltern: Mein Vater ab 1984, meine Mutter war dann nach der politischen Wende, bereits zur DB-Zeit, eine der letzten deutschen Mitarbeiter(innen) in Kostrzyn. Neben ihr waren zum Schluss nur noch deutsche Wagenmeister in der Dienststelle in Kostrzyn tätig.

Zwischen den Kollegen entwickelte sich ein reger Tauschhandel, z.B. Salami und Schnaps aus der DDR wurden gegen Waren aus Polen getauscht, die in der DDR schwer zu bekommen waren - oder auch, wie bei meinem Vater - gegen deutsche Bücher aus der Vorkriegszeit und Fotos vom alten Küstrin. Viele dieser Tauschobjekte besitzen meine Schwester und ich noch heute. Die Fotos waren alle abfotografiert - also keine Originale. Viele stammten, wie sich später herausstellte, aus dem Buch "Küstrin 1232 - 1932" von Ralf Juon.

Diese "Besuche" in der Stadt gingen auch so weit, dass sich mein Vater z. B. mit einem polnischen Kollegen die Ruinen der Festung und der Kasematten in der Bastion König ansah - lange bevor die Festung aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt wurde. Ich muss noch einmal abschweifen: In meiner Erinnerung war es für mich als kleines Kind völlig unglaublich, dass auf der anderen Seite der Oder eine Stadt existiert, denn - egal wo man an der Oder in Kietz stand - sah man ausser den Schornsteinen der Zellulosefabrik nichts von einer Stadt und erreichbar war sie durch die geschlossene Grenze auch nicht.

Die 1980er Jahre

Die Betriebsfeuerwehr

Um 1980 wurde auf dem Bahnhof auch eine Betriebsfeuerwehr eingerichtet, die im Gegensatz zur örtlichen Freiwilligen Feuerwehr auf die speziellen Anforderungen des Bahnbetriebs vorbereitet war. Der Sitz der Feuerwehr befand sich in einem kleinen Gebäude hinter dem BASA-Gebäude. Sie verfügte über einen Löschzug, bestehend aus einer Diesellok 102 136-9 (Renke 16), einem Gerätewagen und einem Kesselwagen mit Wasser.

Mehr Informationen zur Bahnhofsfeuerwehr findet man im Buch: "150 Jahre Feuerwehr Küstrin(-Kietz) 1872 - 2022".

Im Jahre 1985 wurde die hölzerne Ausbildungsbaracke erneuert. Die Unterrichtsräume wurden trotz Beheizung im Winter nicht richtig warm, in einem ersten Schritt verkleidete man die Räume daher von innen neu. Die Bilder 10 und 11 zeigen die Ausbildungsbaracke auf dem Bahnhof Kietz. Auf Bild 11, aufgenommen im Jahre 1988, steht ganz links Lehrmeister Pade.

Bild 11: In der Ausbildungsbaracke (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 11: In der Ausbildungsbaracke (Quelle: siehe Ende des Artikels)Endgültiger Traktionswechsel vom Dampf zu Diesel

Die schon - wie bereits erwähnt - im Jahre 1969 begonnene Umstellung von Dampf- auf Dieselloks fand am 27. Januar 1981 ihren Abschluss. Der Zug 45465 von Kietz nach Kostrzyn wurde letztmalig von einer Dampflok gezogen. Dabei handelte es ich um eine Lok der Baureihe 52 - genauer gesagt um die 52 8112-6. Ersetzt wurde sie durch eine Diesellok der Baureihe V180 - der 118 105-6. Zeitzeugen berichten, die neue Diesellok hätte bei ihrer Ankunft keinen guten Eindruck gemacht, sie sie total verdreckt gewesen. Aber die Einschätzung der Eisenbahner war wohl damals, Zitat: "Aber das kriegen wir schon hin".

Bild 12: Die frühere Kietzer Lok 52 8112-6 am 13. März 1985 im Bahnhof Berlin Frankfurter Allee (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 13: Die Diesellok 118 105-6 ersetzte die Dampflok, hier eine spätere Aufnahme vom 07.02.1992, Ort unbekannt. (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Die Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl und seine Auswirkungen

Am 26. April 1986 ereignete sich im Atomkraftwerk im ukrainischen Tschernobyl die große Nuklearkatastrophe. Diese hatte auch Auswirkungen auf den Bahnhof Kietz und seine Mitarbeiter. Viele Züge, die den Bahnhof Kietz aus Richtung Osten passierten, kamen aus der damaligen Sowjetunion. Darunter waren auch Züge, die radioaktiv kontaminiert waren. Die Kietzer Eisenbahner mussten auf beiden Seiten der Oder, also auch in der Niederlassung Kostrzyn, an diese Züge heran, um ihre Arbeit zu machen. Schutzanzüge für die Eisenbahner waren nicht vorhanden, "entseucht" wurden nur die Wagen und Loks, die auf dem Weg in die Bundesrepublik waren - sonst wären diese an der Westgrenze der DDR abgewiesen worden. Die Entseuchung erfolgte aber erst hinter dem Kietzer Bahnhof, auf einem Abstellgleis bei Neu-Manschnow. Wenn sich Mitarbeiter auf dem Kietzer Bahnhof weigerten, sich den Zügen zu nähern, wurden sie gezwungen und mit dienstrechtlichen Konsequenzen bedroht. Das hat auch meine Mutter erleben müssen.

In den letzten Jahrzehnten starben viele ehemalige Mitarbeiter des Bahnhofs an Krebs. Die Vermutung liegt nahe, dass dies auch mit den Ereignissen in den 1980er Jahren zusammenhängt. Eine ausführliche Radioreportage von Robert Dobe mit dem Titel "Die Tschernobyl-Züge von Küstrin-Kietz" wurde 2021 vom SWR veröffentlicht.

Der Brückenunfall 1987

Am 21. Februar 1987 ereignete sich der größte Unfall in der Geschichte des Bahnhofs Kietz. Ein Schienenkran riss mit seinem Ausleger die Fußgängerbrücke herunter. Die "staatlichen Organe" versuchten, dieses Ereignis unter den Teppich zu kehren, lange las man zum Beispiel im "Neuen Tag" nichts darüber, man vermutete wahrscheinlich auch gleich wieder Sabotage des Klassenfeindes, es handelte sich aber schlicht und einfach um einen Unfall. Folgend ein Auszug aus dem Unfall-Meldeblatt:

Auf dem Bahnhof Kietz, im Bezirk W6, wurden 3 Gleisjoche mit EKD 300 [Anm.: Kranwagen der Deutschen Reichsbahn] verladen. Der Arbeitszug mit AZ-Führer von der Bm [Anm.: Bahnmeisterei] Wriezen fuhr mit Lok BR 102 1 Jochwagen, EKD 300 (Obw Kp [Anm.: Oberbauwerk Berlin-Köpenick]) und Schutzwagen von Gleis 59 über Gleis 21 zur Arbeitsstelle im Bezirk W6. Bei dieser Fahrt befand sich der Kranausleger in Fahrtstellung. Nach Abschluß der Verladearbeiten (ca. 13:30 Uhr) wurde der Kranausleger über den Schutzwagen gefahren. Nach provisorischem Ablegen des Kranauslegers (vereinfachte Abrüstung), teilte der 1. Maschinist am Kran dem AZ-Führer die Fahrbereitschaft mit. Für die Fahrt durch die Brücke war der Kransausleger nicht genügend abgesenkt. Deshalb kam es zur Kollision.

Nach zügigen Wiederaufbauarbeiten durch die Brückenmeisterei (BRM) der Deutschen Reichsbahn - die sich wohl heute rächen - wurde die Brücke schon am 2. Juni 1987 wieder feierlich eingeweiht. Um die Brücke schnell wieder aufzubauen, wurden die alten Pfeiler aus roten Klinkern einfach wieder aufgemauert und die mit dem Brückenoberbau heruntergerissenen Lager wieder drauf gesetzt. Diese notdürftig reparierten Teile sind wohl heute die Achillesferse der Brücke. Man munkelt immer wieder, die Brücke würde wohl bei der nächsten Prüfung keinen TÜV mehr bekommen.

Über die festliche Wiedereinweihung der Brücke, an der auch Kietzer Schüler mit einem "Kulturprogramm" teilnahmen, schrieb man im "Neuen Tag" am 19.7.1987 wieder, nicht jedoch über die Ursache des nötig gewordenen Wiederaufbaus. Der neue Überbau der Brücke wurde etwas schmaler als der Alte, der Laufweg bestand nun aus Beton. Ich kann mich noch an die alte Brücke erinnern, deren Laufweg aus breiten Holzbohlen war bei Nässe immer sehr glatt. Wenn im Winter dort oben gestreut wurde, blieben die Sandkörner immer zwischen den Bohlen stecken. Warum ich mich genau an dieses Detail aus meiner Kindheit erinnere ? Ich habe keine Ahnung.

Bild 14: Kranwagen und zerstörte Fußgängerbrücke (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 14: Kranwagen und zerstörte Fußgängerbrücke (Quelle: siehe Ende des Artikels) Bild 15: Die zerstörte Fußgängerbrücke 1987 (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 15: Die zerstörte Fußgängerbrücke 1987 (Quelle: siehe Ende des Artikels) Bild 16: Wiederaufbau der Fußgängerbrücke 1987 (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 16: Wiederaufbau der Fußgängerbrücke 1987 (Quelle: siehe Ende des Artikels) Bild 17: Neueinweihung der Fußgängerbrücke im Juli 1987 (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 17: Neueinweihung der Fußgängerbrücke im Juli 1987 (Quelle: siehe Ende des Artikels)Das Empfangsgebäude im Jahre 1989

Das Empfangsgebäude wurde im Laufe der Zeit immer wieder umgebaut. Anstatt der Türen am Berliner Bahnsteig wurde dort ein Toilettentrakt angebaut, aus dem Kaderbüro wurde die Fahrkartenausgabe. Von der ehemaligen Fahrkartenausgabe wurde etwa ein Drittel abgeteilt und als Flur bzw. Umkleideraum für die Mitarbeiter. Die Fenster zum Flur hin wurden geschlossen und der Rest des Raumes wurde zu einem Büro.

Nachdem die Bahnhofsgaststätte geschlossen wurde, diente der vorher als Weinstube genutzte, frühere Warteraum nun der Staatssicherheit als Büro. Danach wurde der Raum als Kantine genutzt, an die kann ich mich auch noch dunkel erinnern. Aus der ehemaligen Bahnhofsgaststätte wurden Büros. Die beiden Räume über dem Büro des Dienstreglers und über der Aufsicht (ursprünglich Vermittlungsstelle und deren Technikraum) wurden Mitte / Ende der 1980er Jahre von der Trapo (Transportpolizei) als Büro genutzt. Der folgende Plan zeigt die Nutzung des Erdgeschosses des Empfangsgebäudes im Jahre 1989:

Bild 18: Nutzung des Empfangsgebäudes in Kietz im Jahre 1889 (© Andy Steinhauf)

Bild 18: Nutzung des Empfangsgebäudes in Kietz im Jahre 1889 (© Andy Steinhauf)

Tag des Eisenbahners

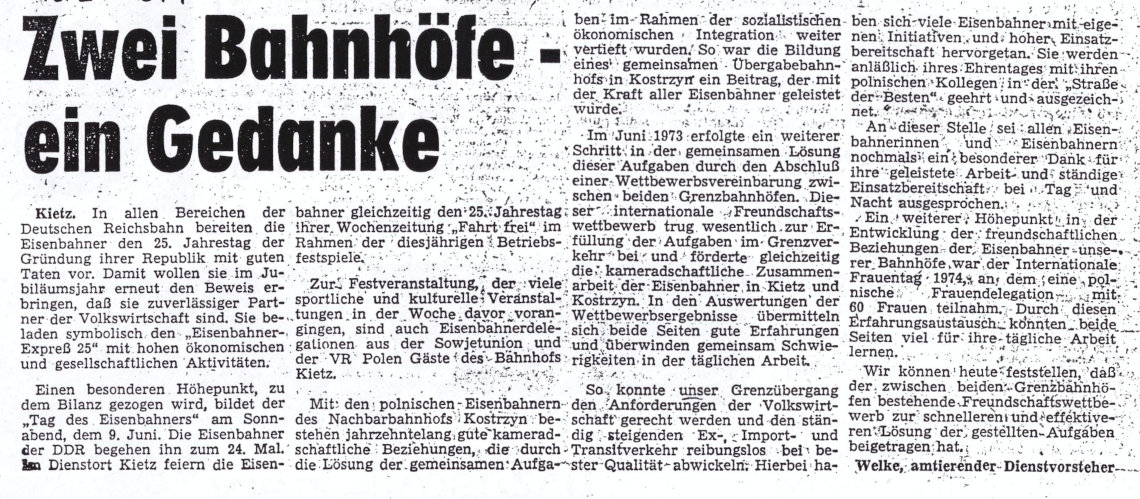

Die "im Kleinen" gelebte Zusammenarbeit zwischen den deutschen und polnischen Eisenbahnern wurde auch im Großen durch die Politik zelebriert. Im Jahre 1974 wurde der "Tag des Eisenbahners" im 25. Jahr des Bestehens der DDR groß auf beiden Bahnhöfen gefeiert. Neben 40 Eisenbahnern aus Kostrzyn nahmen auch Gäste aus Gorzów, Pozań und Brest an den Feierlichkeiten teil. Auch zu anderen Anlässen besuchte sich gegenseitig - wie zum Beispiel zum internationalen Frauentag. Gründe zum gemeinsamen Feiern fanden sich immer. Diese Besuche waren ja aufgrund der geschlossenen Grenze im Ort sonst nicht ohne Weiteres möglich. Man konnte als "Zivilist" nur den Grenzübergang in Frankfurt (Oder) nutzen, um nach Kostrzyn zu gelangen.

An diesem Tag des Eisenbahners "hagelte" es Auszeichnungen, es gab neben einem kulturellen Programm auch sportliche Wettkämpfe zwischen den beiden Bahnhöfen. Die damalige Tageszeitung des Bezirks Frankfurt/Oder, "Neuer Tag", berichtete ausführlichst. Diese Form von gegenseitigen Einladungen - schon der Zeitungsartikel von 1962 am Anfang dieses Artikels berichtete darüber - wurde auch in den folgenden Jahren weiter zelebriert.

Natürlich dürfte an einem solchen Ehrentag die obligatorische Demonstration mit sozialistischen Erfolgslosungen - wie auch am 1. Mai jeden Jahres - nicht fehlen. Daran nahmen aber nur Eisenbahner teil, die gerade keinen Dienst hatten.

Bild 19: Bericht zum Tag des Eisenbahners 1974. Der Ehrentag der Eisenbahner wurde natürlich auch propagandistisch ausgeschlachtet. (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 19: Bericht zum Tag des Eisenbahners 1974. Der Ehrentag der Eisenbahner wurde natürlich auch propagandistisch ausgeschlachtet. (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 20: Zeitungsbericht über den Tag des Eisenbahners auf den Bahnhöfen Kietz und Kostrzyn, 1974 (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 20: Zeitungsbericht über den Tag des Eisenbahners auf den Bahnhöfen Kietz und Kostrzyn, 1974 (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Sonderfahrten und Bahnhofsfeste

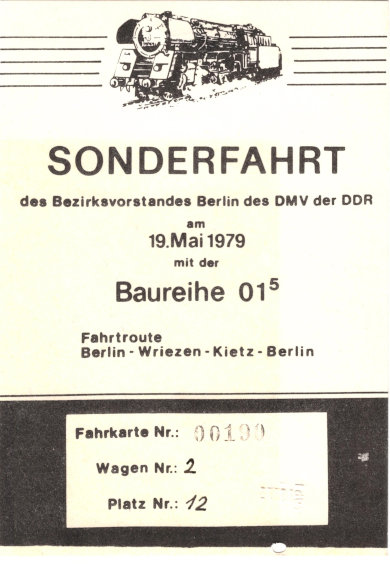

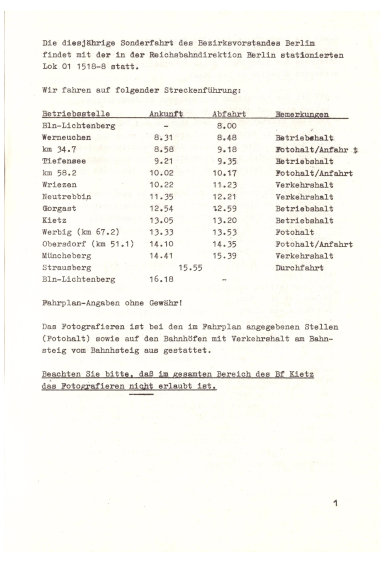

Auch auf dem Kietzer Bahnhof fanden immer wieder Feste statt, der Bahnhof war auch immer wieder Station für Sonderzüge. Der älteste Beleg für einen solchen Sonderzug, der mir vorliegt, war eine Sonderfahrt des Deutschen Modelleisenbahnverbands (DMV) der DDR am 19. Mai 1979 (siehe Abbildungen) mit der Dampflok 01 1518-8. Die Strecke führte von Berlin-Lichtenberg über Wriezen und Kietz schließlich wieder nach Berlin. Wie schon im ersten Teil dieser Artikelserie erwähnt, war das Fotografieren auf dem Bahngelände verboten. Auch in dem Programmheft dieser Sonderfahrt wurde explizit noch einmal darauf hingewiesen.

Bild 21: Fahrkarte einer Dampf-Sonderfahrt am 19. Mai 1979 (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 21: Fahrkarte einer Dampf-Sonderfahrt am 19. Mai 1979 (Quelle: siehe Ende des Artikels) Bild 22: Heft zur Dampf-Sonderfahrt vom 19. Mai 1979, Titelblatt (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 22: Heft zur Dampf-Sonderfahrt vom 19. Mai 1979, Titelblatt (Quelle: siehe Ende des Artikels) Bild 23: Heft zur Dampf-Sonderfahrt vom 19. Mai 1979, Fahrplan (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Bild 23: Heft zur Dampf-Sonderfahrt vom 19. Mai 1979, Fahrplan (Quelle: siehe Ende des Artikels)Am 19. und 20. August 1989, an einem Wochenende, fand - von der Zeitschrift "Fahrt Frei" veranstaltet - die Veranstaltung "Eisenbahn zum Anfassen" auf dem Kietzer Bahnhof statt (siehe Bild 24 - 28). An beiden Tagen wurde auch eine "Solidaritätsfahrt der Journalisten" namens "Mit Diesel und Dampf ins Oderland" mit Sonderzügen zwischen Berlin-Lichtenberg und Kietz veranstaltet. Dem "Neuen Tag" zufolge besuchten über 8000 Menschen das Fest mit Lokausstellung. Einer dieser 8000 Gäste war ich - im Alter von 11 Jahren. Zu diesem Fest wurde auch das sonst verschlossene Tor an der Fußgängerbrücke geöffnet. Dort wurden an einem Tisch von Bahnmitarbeitern Eintrittskarten verkauft. Überall auf dem Bahnhof, wo sonst Güterzüge standen, befanden sich Loks und Wagen der Deutschen Reichsbahn, aber auch der polnischen Staatsbahn PKP. Mal im Führerhaus einer Dampflok zu stehen, war schon ein Highlight für mich. Für die kleineren Kinder hatte man eine Draisine wiederhergerichtet und auf den Namen "Oderlandvehikel" getauft. Damit wurden die Kinder über das Bahngelände gefahren, siehe Bild 28. Übrigens war die Zeitschrift "Fahrt Frei" auch schon am Bahnhofsfest zum Tag des Eisenbahners im Jahre 1974 beteiligt.

Bild 24: Bahnhofsfest 1989 in Kietz (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Bild 24: Bahnhofsfest 1989 in Kietz (Quelle: Archiv Andy Steinhauf) Bild 25: Bahnhofsfest 1989 in Kietz (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Bild 25: Bahnhofsfest 1989 in Kietz (Quelle: Archiv Andy Steinhauf) Bild 26: Verkauf von Eintrittskarten, Kietz 1989 (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Bild 26: Verkauf von Eintrittskarten, Kietz 1989 (Quelle: Archiv Andy Steinhauf) Bild 27: Dampflok der PKP 1989 in Kietz (Quelle: Archiv Andy Steinhauf)

Bild 27: Dampflok der PKP 1989 in Kietz (Quelle: Archiv Andy Steinhauf) Bild 28: Draisine am Frankfurter Bahnsteig, 1989 (Quelle: Detlef Malzahn)

Bild 28: Draisine am Frankfurter Bahnsteig, 1989 (Quelle: Detlef Malzahn)1989 - Der Anfang vom Ende des Grenzbahnhofs Kietz

Die politischen Veränderungen und wirtschaftlichen Probleme innerhalb des Warschauer Pakts sowie in der Sowjetunion machten sich bereits im Jahre 1989 auf dem Grenzbahnhof Kietz bemerkbar und läuteten nach fast 40 Jahren dessen Niedergang ein.

In meinen Kindheitserinnerungen war der Bahnhof in Kietz war immer voller Züge, doch diese standen nie lang, ständig war Bewegung auf dem Bahnhof. Es gab Militärtransporte, Güter wurden von Ost nach West und umgekehrt durch die Gegend gefahren. Auf Zügen gen Osten sah man z.B. auch immer wieder Plattenbau-Elemente für den Wohnungsbau.

In meinen Kindheitserinnerungen war der Bahnhof in Kietz war immer voller Züge, doch diese standen nie lang, ständig war Bewegung auf dem Bahnhof. Es gab Militärtransporte, Güter wurden von Ost nach West und umgekehrt durch die Gegend gefahren. Auf Zügen gen Osten sah man z.B. auch immer wieder Plattenbau-Elemente für den Wohnungsbau.

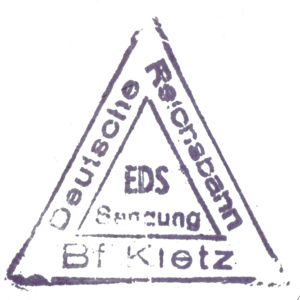

Bild 29: Stempel "EDS [Eisenbahndienstsache] Sendung Deutsche Reichbahn Bahnhof Kietz" (Quelle: siehe Ende des Artikels)

Die gen Osten fahrenden Züge wurden nun nicht mehr, bzw. nur noch sehr zögerlich abgenommen. Der Bahnhof war weiterhin voll, aber es bewegte sich nur noch wenig. Damit begann der Anfang vom Ende des Grenzbahnhofes Kietz. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts gab es auf einmal viel zu viele Mitarbeiter für die wenige, noch vorhandene Arbeit. Der Niedergang des Bahnhofs wird Teil des dritten und letzten Artikels dieser kleinen Serie sein.

Quellen:

- „Der Grenzbahnhof Kietz“, aus: Chronik des Dorfes Kietz, Petra Link und Birgit Werth, um 1980; Archiv des Verein für die Geschichte Küstrins e.V.

- Chronik der Deutschen Reichsbahn – Dienstort Kietz; Archiv des Verein für die Geschichte Küstrins e.V.

- Akte "Rat des Kreises Seelow, Kreisplankommission, Signatur: 3483", Kreisarchiv Märkisch-Oderland

- Gespräche mit Horst Hermann und Monika Steinhauf

- Archiv Andy Steinhauf

Bildquellen:

- Bild 1: Abfotografiert in der Bibliothek des Bundesarchivs Berlin

- Bild 2, 10, 14 - 17 (Fotograf unbekannt), 19, 20: Archiv Verein für die Geschichte Küstrins

- Bild 3, 4, 7, 8, 9, 18, 21 - 27, 29: Archiv Andy Steinhauf

- Bild 5, 6: Kreisarchiv Märkisch-Oderland, Rat des Kreises Seelow, Kreisplankommission, Signatur: 3483

- Bild 11, 28: Detlef Malzahn

- Bild 12: Peter Wittmann, www.railroadpictures.de

- Bild 13: Martin Stertz, https://www.lokomotive-fachbuchhandlung.de/Fotoabzuege/Deutsche-Reichsbahn-DR/Dampflokomotiven/Baureihe-52-80/52-8112-6-DR::4137.html